Henri-Georges Clouzot - Un réalisateur en oeuvres

du 11 octobre 2017 au 25 février 2018

Musée Bernard d'Agesci

26, av. de Limoges, Niort

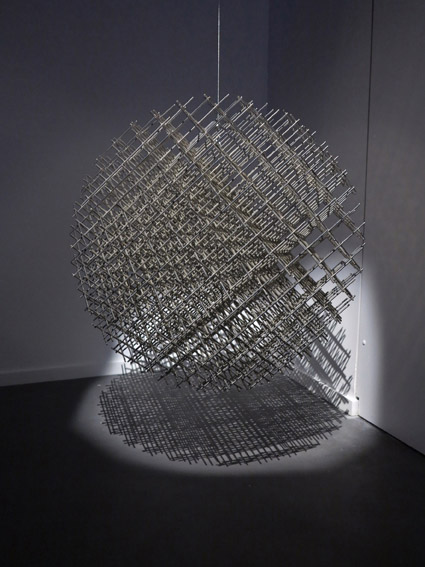

Avec Antonio Asis, Baptiste Baujault, Hans Bellmer, Martha Boto, Gaston Chaissac, Hugo Demarco, Groupe de Recherche d'Art Visuel, Julio Le Parc, François Morellet, Pablo Picasso, Meret Oppenheim, Nicolas Schöffer, Friedrich Schröder-Sonnenstern, Francisco Sobrino, Jesus-Raphael Soto, Joël Stein, Victor Vasarely, Yvaral

Les sculpture et objets d'anonymes d'Afrique du Nord, Akan et Baoulé (Côte d'Ivoire), Kota (Gabon), Bangala, Nkisi et Teke (République Démocratique du Congo)

Et les oeuvres de Roger Excoffon, Florence Knoll et Jacques Saulnier

Concevoir une exposition sur le cinéma est assez compliqué car son objet, l’image mouvante destinée à une salle obscure, n’est pas idéalement adapté à un parcours de visiteur, son temps de pause et de réflexion, ou à l’inverse un trajet rapide. Il s’agit par ailleurs de lui permettre de comprendre une oeuvre dont on ne peut montrer que des extraits et de se baser, pour celui ou celle qui a vu les films, sur un souvenir hypothétique.

Une exposition sur Henri-Georges Clouzot ne déroge pas à ces contraintes. Bien sûr il y a toujours la possibilité de proposer un accrochage de documents : l’exposition qui transmet un savoir en accumulant les informations et les traces, avec pour objectif d‘enseigner quelque chose au spectateur.

Mais elle se confronte dans notre cas à différents écueils. Apporter des éléments informatifs sur Clouzot dans un musée, n’est-il pas lui donner, une énième fois, un statut de héros qu’il n’a pas recherché de son vivant et qui n’apporte rien de plus à la littérature consacrée au personnage ? N’est-ce pas aussi faire passer la figure de l’artiste devant ses oeuvres ? Ou à l’inverse, n’est-ce pas se perdre dans des informations factuelles, des anecdotes, sur ses films ou sa vie privée qui finalement n’ont pas vraiment d’intérêt quand on se place dans la ligne de l’histoire de l’art, laquelle demande plutôt que l’on comprenne le sens et les articulations de son travail, la singularité de sa position d’auteur parmi ceux de sa génération ? Enfin et surtout : comment faire le portrait d’une personne que l’on n’a jamais rencontré ? Comment approcher au plus près de faits historiques complexes ?

Alors Un réalisateur en oeuvres est autant le portrait d’un personnage que l’image que nous nous en faisons aujourd’hui. Clouzot est issu d’une famille de lettrés et d’érudits niortais. Il « monte » à Paris à la fin des années 20 et est intronisé à l’intelligentsia parisienne et à ses artistes par son oncle, Henri Clouzot, directeur du Musée Galliera et expert en arts africains et décoratifs. Ce dernier est par exemple le commissaire de la première exposition de cinéma de l’histoire, dans son musée, en 1924. Côtoyant des artistes de renom (Braque, Picasso, Dubuffet, Vasarely), ami des figures du cinéma de l’époque (Jouvet, Montand, Signoret, Resnais, etc.), Clouzot, collectionneur attentif et amateur d’art éclairé a en effet fréquenté les artistes toute sa vie et a souvent noué des relations d’amitié avec eux, dont l’emblème reste aujourd’hui Le mystère Picasso. Trois de ses films font la part belle aux arts visuels qui lui étaient contemporains : Le mystère Picasso donc (avec la musique de Georges Auric), L’Enfer, et son dernier film, un peu son testament, La prisonnière. Ils sont tous les trois en partie les fruits de collaborations avec des artistes de son temps. Pour notre projet nous faisons le pari à la fois d’un portrait imaginaire et d’une exposition qui remplit le but historique du musée au travers des artistes qui ont nourri la pratique du réalisateur et qui ont souvent participé à ses films en créant des éléments de décors, des dispositifs optiques, voire en devenant eux-mêmes acteurs. Cela est particulièrement prégnant dans son dernier film, La prisonnière, où le réalisateur nous montre un condensé de ses obsessions et l’univers artistique dans lequel il vivait (notamment avec un appartement reconstitué à partir de sa collection personnelle et celle du galeriste Daniel Cordier), situant l’intrigue dans une relation sentimentale entre un artiste, son galeriste et leur égérie commune.

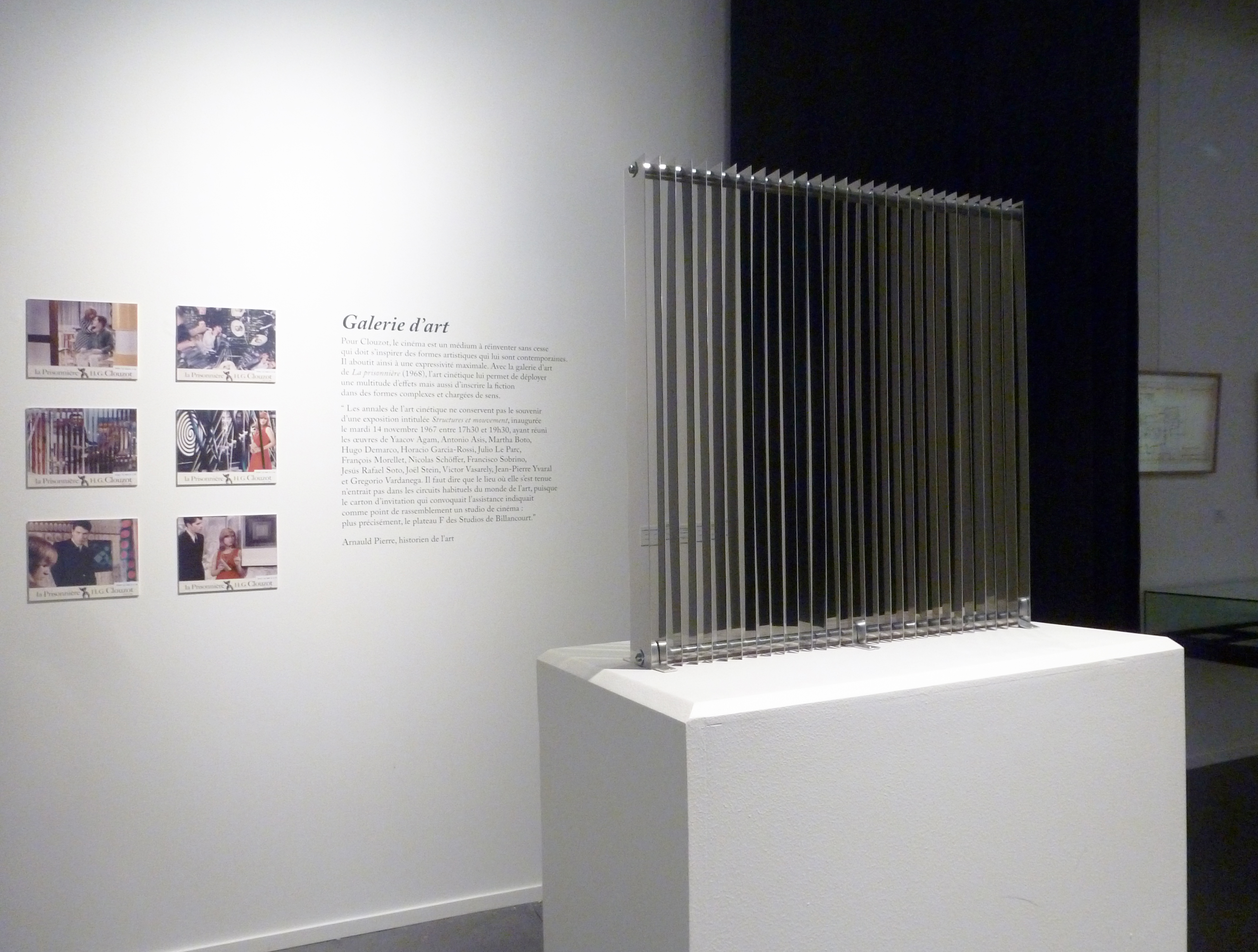

On peut aussi déceler dans ce film les dispositifs du cinéma qui font sa magie. Tout n’y est en fait que décor, projection, et, dans une certaine mesure, exagération de la réalité. Clouzot montre en effet dans La prisonnière deux environnements surréels : une exposition cinétique inspirée des expositions de la galeriste Denise René contenant un « Labyrinthe » confectionné avec les membres du Groupe de Recherche d’Art Visuel, et l’appartement du collectionneur mentionné plus haut. Le décorateur s’en donne à coeur joie, entassant presque les pièces dans l’exposition, quand l’appartement devient une idéalisation, par des objets, de l’état d’esprit de son propriétaire. C’est à partir de ce deuxième regard sur la réalité, ce regard de la fiction, que nous nous basons. Il n’y a pas lieu de penser une reconstitution historique quand dans le film il s’agit déjà d’une sorte de pastiche, et l’exposition à Niort, quoiqu’on en dise, est peut-être elle aussi un récit fictionnel. Par contre les constructions de Clouzot nous montrent clairement comment l’art et le goût de son époque étaient perçus, le tout devant être suffisamment réaliste pour faire son effet, tout en invoquant l’univers onirique du cinéaste, et devient à la fois un autoportrait du cinéaste et le miroir de ce qui l’entoure.

Les témoignages du cinéma de Clouzot sont précieux par ailleurs aujourd’hui, ils montrent des distinctions de classe, des habitudes, des mélanges, des affinités de genres qui ont complètement disparus de notre environnement. Ainsi ils nous permettent d’imaginer une époque et de reconstituer le maillon d’une chaîne qui parcourt tout l’art du XXème siècle.

Un réalisateur en oeuvres est bien une exposition d’histoire(s), mais elle est conçue avec une sensibilité et un oeil forcément anachronique, ceux du recul historique, auxquels se mêlent les prismes et les problématiques du commissariat d’exposition actuel, un art qui existe toujours en relation avec un contexte.

Photographies Communauté d'Agglomération du Niortais